El pasado 1 de marzo, un tuit del Daily Mail lanzó la noticia: «Mientras caminaba por una playa, una mujer encuentra una masa de 15 libras de vómito de cachalote valorada en 185 000 £». Tecleando “vómito, ámbar gris”, una búsqueda en Google arroja casi 15 000 entradas que repiten el mismo error: que el ámbar gris es vómito de ballena.

No faltan tampoco quienes piensan que es fruto de un proceso misterioso, algo así como la impureza que forma una perla en el seno de una ostra. No es así, es mucho más prosaico. En su Historia natural del cachalote (1839), Thomas Beale dejó muy claro que la preciosa sustancia es, literalmente, mierda. Esto no impide que el ámbar gris sea el producto más preciado que puede encontrarse en cualquier animal, una creación natural tan valiosa como el oro o los diamantes.

Que el ámbar gris sea tan caro no es ninguna novedad. Desde hace siglos ha sido considerado un producto de lujo. Los antiguos chinos conocían esta sustancia como lung sien hiang o “fragancia de baba de dragón”, y la utilizaban para aromatizar el vino que consumía la nobleza imperial. La intrigante sustancia de origen misterioso se utilizaba para fines diversos y exóticos.

Durante la Peste Negra, la gente llevaba ámbar gris encima para protegerse de la plaga. En el Renacimiento lo secaban, moldeaban y trabajaban como una piedra preciosa. También se decía que era un afrodisíaco eficaz, una medicina para el corazón o el cerebro, y para tratar enfermedades como la epilepsia, el tifus y el asma.

Como cuenta Philip Hoare en Leviatán o la ballena, un hermoso ensayo y una especie de biblia sobre los cetáceos, era también un bálsamo que, mezclado con jazmín, rosa, canela, almizcle, civeta y otras fragancias, servía para preparar el perfume iniciático con el que se ungían los cabellos de los soberanos británicos durante la ceremonia más secreta de la sagrada liturgia de su coronación.

En 1851, en Moby Dick, uno de los grandes clásicos de la literatura universal, Herman Melville dejó escrito el valor de un excremento que le parecía repugnante:

«¿A quién podría ocurrírsele, pues, que damas y caballeros exquisitos se deleiten con una esencia surgida de las tristes entrañas de una ballena enferma? Y sin embargo es así».

En esta misma novela, Ismael, el protagonista, cuenta que los turcos introdujeron esta sustancia en La Meca «con el mismo propósito con que el incienso fue llevado hasta San Pedro en Roma».

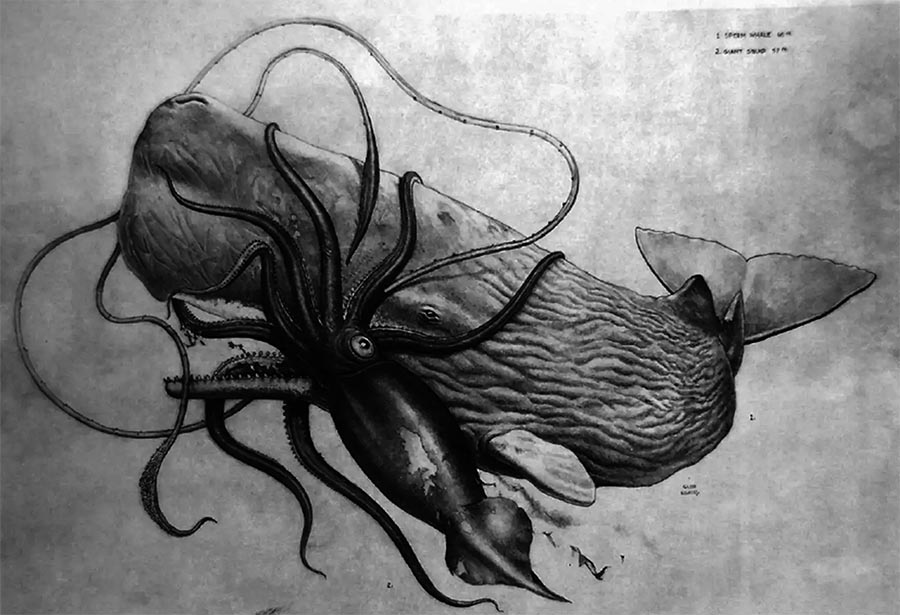

En su Historia natural del cachalote, Thomas Beale destacó que estos depredadores de apetito pantagruélico no mastican sus presas, sino que más bien las succionan a modo de vórtice orgánico, como confirman los pliegues ventrales de sus colosales tragaderas. Ingieren cantidades prodigiosas de cefalópodos: llegan a consumir entre trescientos y setecientos calamares cada día, pero también atunes y barracudas. En sus estómagos se han hallado tiburones enteros.

Como hacen muchas aves, reptiles y mamíferos depredadores con los restos duros indigeribles de sus presas, lo que hacen los cachalotes con los centenares de picos córneos de los calamares y las plumas de las sepias es regurgitarlos enteros. En algunos casos –impelido hacia abajo por poderosos movimientos peristálticos– el material duro continúa su recorrido por el sistema digestivo, que en estos cetáceos cazadores consta de cuatro estómagos que preceden a doscientos metros de intestinos.

Los cefalópodos sin digerir llegan al primero de los cuatro. Luego pasan al segundo para que los fuertes ácidos, ayudados por una masa de nemátodos endoparásitos, los despiecen y los reduzcan a una pulpa. Cuando, después de atravesar los otros dos estómagos revueltos entre otros desechos no digeribles como la cutícula de los nemátodos, los negros picos del calamar, brillantes y quebradizos, se desplazan por el intestino inferior formando una espantosa masa informe, el sistema digestivo del cetáceo segrega bilis como lubricante para facilitar su avance.

Como respuesta al problema intestinal y para amortiguar el doloroso daño que provocan en su interior, los desdichados cachalotes que han engullido los picos los recubren con una secreción grasa rica en colesterol, que cementa el conglomerado córneo. Por suerte para los cetáceos –y gozo de quienes tienen la fortuna de encontrarlo–, el ámbar gris lo produce uno de cada cien cachalotes y no todos lo expulsan por el recto: los más desdichados mueren enfermos de indigestión.

Como es más ligera que el agua, una vez expulsada esa masa informe flota sobre las corrientes oceánicas durante años, oxidándose y endureciéndose en fragmentos que a menudo aún contienen pedacitos de picos de calamar, hasta que el azar del oleaje los deposita en algún lugar remoto como un anodino pedrusco céreo cuya textura recuerda a la resina fosilizada de los árboles de la que recibe el nombre y que también se encuentra en las orillas de mares y lagos.

Como no podía ser menos, dado su escatológico origen, la materia que luego pasará a formar parte de carísimos perfumes comienza su viaje oliendo literalmente a heces, pero cuando se deposita en una playa después haber navegado durante varios meses, ya ha adquirido un aroma particular entre acre y almizcleño de origen indudablemente animal.

A manera de la legendaria piedra filosofal, el mar transforma la caca en oro flotante.

Imposible de imitar

En un libro que lleva precisamente ese título, Floating Gold, el biólogo molecular Christopher Kemp explica que, entre otras cualidades como su escasez, el valor exorbitante se debe a sus propiedades como fijador de perfumes. Es escaso y es imposible fabricarlo en laboratorio. Es cierto que se han creado versiones artificiales similares, pero distan mucho del original. Es algo así como escuchar tocar a Bruce Springsteen o a una buena banda que interpreta un tema de Bruce Springsteen. Suenan de alguna manera igual, pero les falta algo imposible de definir.

El elemento activo del ámbar gris es la ambreína, una secreción de colesterol graso y cristalino, que se ha sugerido como el componente activo que produce los supuestos efectos afrodisíacos del ámbar gris.

Aunque la ambreína en sí misma es inodora, sirve como precursor biológico de varios derivados aromáticos como la ambroxaína, que poseen propiedades fijadoras de aceites volátiles mediante una evaporación lenta. Por eso se cotiza tanto, porque las grandes marcas de lujo lo utilizan como fijador de aromas para sus carísimos perfumes. Esa es la cualidad que lo hace tan deseable para los perfumistas: su habilidad para absorber, intensificar y capturar las fragancias más volátiles a veces durante años. Si lo frotamos entre los dedos, seguiremos oliendo a ámbar durante días.

Todas las grandes firmas de perfumería francesas desde Chanel hasta Gívenchy y Christian Dior siguen fabricando exquisitos aromas con ese mágico componente. En la película Esencia de Mujer, el coronel Slade, un ciego malhumorado, baila un tango con Donna, una hermosa mujer. Slade inhala con placer el dulce perfume de la mujer, aunque puede que, en esencia, Donna despidiera el aroma de un desdichado cachalote.

Manuel Peinado Lorca, Catedrático de Universidad. Departamento de Ciencias de la Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos., Universidad de Alcalá

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Ayúdanos a seguir informando día a día sobre nuestra playa: dona

Comentario

Estela:

Increíble el valor que tiene y para todo lo que se utiliza!!