El paseo de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, es un inagotable muestrario del género humano. En sus bancos charlan los amigos o se devoran a besos los jóvenes amantes

A lo largo de años he caminado cada noche, y muchas mañanas, por el malecón de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Mis permanencias en un hotel situado en pleno borde del mar han llegado a durar hasta tres meses, por lo que puedo asegurar, sin riesgo de equivocarme, que debo haber pasado 90 días seguidos caminando y observando atentamente a la gente que me cruzaba, unas tres horas cada día, o sea, un total de 270 horas, aproximadamente. Y sin entender gran cosa.

Definitivamente, hay un malecón de día y otro de noche, aunque esto no quiere decir que la gente que uno ve en horas de playa, por ejemplo, no sea, al menos en buena parte, la misma que uno ve por las noches. Y tampoco quiere decir que, por las mañanas, la gente vaya menos ataviada y lleve más o menos ropa que por las noches. Y es que, durante los meses de verano, que en las islas Canarias son casi todos los del año, la gente suele bañarse también en el mar de noche, y por ello no es nada raro que uno se cruce con una pareja ya mayor, bastante abrigadita, que pasa por nuestro lado derecho, mientras que, por el izquierdo, pasan tres muchachas a las que incluso parecería habérseles encogido las tangas o el hilo dental con que se cubren ya ni sé qué, al mismo tiempo que nos descubren exuberancias de la carne que habrían sorprendido a la propia Eva en el paraíso. Y, además, lo juro, algunas de estas muchachas caminan comiendo una verde manzana, yo creo que de puro posmodernas o ahistóricas, por decirlo de alguna manera.

Con su blanca y caminante presencia, aquella prehistórica pareja parecía la encarnación de la nada.

Todas las razas del mundo se pasean por este amplio y nervioso malecón en el que, entre miles de caminantes, uno es esquivado, a las más altas velocidades y sudores, por los corredores diurnos y nocturnos que, semidesnudos o abrigadísimos, pretenden recuperar la forma física, o mantenerla o perfeccionarla. Y nunca se caen, ni siquiera muertos, ni se tropiezan ni nada. La feroz y violentamente deportista juventud se las arregla para nunca atropellar al más pacífico anciano o a la cantidad de minusválidos que, solos o ayudados, ejercen también su derecho al paseo por este agitado y extraño malecón. Yo observo a este inagotable muestreo del género humano, que parece provenir de todos los rincones del mundo, y jamás noto fricción alguna, a pesar de ese incesante cruzarse de gentes tan distintas a todas las velocidades imaginables en el ser humano. Y como nunca he visto un brote de violencia, una discusión, y mucho menos una reyerta, interrogo a cuanta persona creo que pueda decirme algo -porque tampoco se ve, o apenas y muy de vez en cuando, vigilancia alguna de ningún tipo-, y la respuesta más sutil que encuentro es que no estamos, aquí en Las Canteras, ante un caso de convivencia pacífica, y mucho menos de cohabitación y tolerancia ejemplares, sino ante lo que uno de mis interlocutores dio en llamar connivencia pacífica, explicándome enseguida que, en los centenares de edificios que bordean el malecón de Las Canteras, siempre renovado y cada año más extenso, no necesariamente se admite a cualquiera como comprador o inquilino. Los hay en que no se admite a chinos o árabes, o a hindúes o negros, sólo a blancos, y los hay, también, por supuesto, en que sólo se admite a chinos o negros, o árabes o hindúes.

Los mendigos de Las Canteras son pocos, pesadísimos, y sumamente profesionales, salvo, por supuesto, cuando han decidido entretenerse volviendo loco a un paseante estival. Son, también, los mismos, año tras año, y noche tras noche, ya que de día deben estirar la mano por algún otro sitio de la ciudad. Su manera de hacerse notar es instalándose en el centro mismo del amplio y renovado paseo, de tal manera que a uno no le quede más remedio que pasar siempre delante o detrás de ellos, que, además, ejercen un estrecho control sobre cada transeúnte. Hay un flaco de muletas, exageradamente apoyado sobre éstas, cuya especialidad es la de dirigirse, muy de tú a tú, a la gente. Y lo hace con piropos o halagos y frases corteses, a aquellos que le dan, y más bien todo lo contrario a aquellos que no soportan su presencia y su intromisión en las conversaciones de los paseantes. El tipo es detestable y es detestado, muy a menudo, lo sé, me lo han comentado varios amigos, pero ello no le impide crispar siempre los ánimos de quienes, lo sabe él, le tienen particular animadversión y están siempre a punto de meter un pie entre sus muletas, pegar un buen tirón, y dar con su flaca humanidad por los suelos. Nadie lo ha hecho nunca, al menos que yo sepa, y tal vez en ello se fíe este desagradable individuo para vivir siempre en una situación límite entre su precaria apoyatura y su irritante y constante provocación.

El segundo mendigo, un negrito tan retinto que, en su tribu, en África, seguramente lo apodaban el Negro, yo siempre creí que era un niño. Bajito y cabezón, puede vérsele caminando, como ido, de un extremo a otro de Las Canteras, y tan ido, creo yo, que, a veces, hasta se olvida de su condición de mendigo y simplemente se pasea, sin estirar la mano ni pedirle nada a nadie. Se tiñe el pelo de mil colores y se cambia de ropa muy a menudo, algo nada difícil de notar, por lo demás, porque siempre opta por atuendos de colores chillones y por una suerte de sacón, casi una capa, que, unido a su manera de andar, resalta su falso aspecto infantil. Porque de niño este hombre no tiene nada. Lo noté una de esas noches en que, cambiando de estilo, o demasiado maltratado por el hambre y la necesidad, aparece tirado en el suelo en el medio del malecón, eso sí, y desde ahí alza un bracito agotado a la vez que dice ‘señor, señor’, sin ton ni son, pero, eso sí, con un vozarrón notable. Moneda en mano, me acerqué y agaché una vez, todo lo que pude, y la verdad es que nunca he visto un hombre de su edad y raza de tan corta estatura. Su rostro es viejo, arrugado, de gran nariz, y de mirada agotada. Porque es un viejo, muy viejo sobreviviente de la miseria de todo tipo. Y sus zapatones, porque calza, eso sí, un cuarenta y muchos, sus zapatones se los quita y los pone a un lado, cuando mendiga desde el suelo. La última vez que me acerqué a él lo vi viejísimo. Era el fin del verano y ya ni decía ‘señor, señor’, ni estiraba la mano, ni daba las gracias, ni nada. Este niño tan tan viejo -un enano, en realidad, creo yo- nunca molestó como el cojo ése que esgrime sus muletas como quien muestra un muñón, como medio de vida y de insolencia ante el mundo. Y los demás mendigos de Las Canteras no pasan de ser esporádicos drogatas, muy jóvenes y robustos, que se cruzan torpes en nuestro camino y contrastan ferozmente, eso sí, con los que, arropadísimos o no, alcanzan en sus desenfrenadas carreras muy altas y sudadas velocidades, mientras en las bancas charlan amigos, vecinos o familiares, o se devoran a besos y abrazos jóvenes amantes que, a menudo, exhiben todo un muestrario de posturas improvisadas y tambaleantes, aunque siempre tan llenas de ardor y pasión, sobre aquellos incomodísimos asientos de concreto o de piedra, tal vez que uno hasta les regalaría su colchoncito, en lugar de darle monedas al cojo detestable y demagogo de las muletas. Pero sabe Dios cómo lo tomarían estos chicos y chicas; a lo mejor, como un insulto. O a lo mejor como una incómoda intromisión en su gran placer personal, en lo que a ellos realmente les gusta. Como les gusta también a los muchachos de hoy entrar a un bar, comprar las bebidas alcohólicas y salir a beberlas en media calle, entre gente que se tropieza con ellos o automóviles que les impiden escucharse unos a otros, con sus bocinazos.

No voy a abandonar Las Canteras, extraño malecón, sin mencionar a los exhibicionistas que gustan frecuentarlo para mostrarse en toda su imbecilidad, sólo atenuada por el componente de locura que debe haber en ella. La horrible mujer con los labios sucia y feamente rojos y excesivos, con el pelo inmundo horriblemente teñido de rubio y desteñido de rubio. La he visto venir desde el centro de la ciudad. Se pasea con dos o tres pelotas de baloncesto que dirige con los pies, a patadita limpia, y a las cuales les habla, les da órdenes, les toca un silbato, les enseña la ciudad y su malecón, mientras ella se enseña a sí misma hasta el hartazgo, en ropas muy menores para su edad y estado físico, y la repugnancia que suele invadirlo a uno a partir de la segunda o tercera vez que la ve no tiene límites. Llamar la atención es un arte para el cual esta mujer desagradable sencillamente no nació. Y de tercera o quinta categoría es también el viejo de los estornudos estruendosos. Un viejo, limpio y pulcro, al menos, que va de un extremo al otro de Las Canteras estornudando entre los paseantes, sorprendiéndolos con tan feroz gripazo. Por supuesto que no estornuda cuando la gente se lo pide, por burla o cansancio. Estornuda para ser recordado eternamente. Y, la verdad, ahora que intento describirlo, ya no recuerdo bien cómo era ese señor. En cambio, no olvido nunca al Almirante y a su marinerita, tal vez guapa, tal vez no, pero vestida de muñequita linda con gorrita para la mar. Y es que nunca supe si eran realidad o ficción. Si ese señor de aspecto tropical, mestizo de muchas razas, impecablemente vestido de blanco, desde los zapatos, el traje con chaleco, la impecable gorra marinera, pero de alto mando, que incesantemente paseaba por el malecón, coqueto al máximo y quitándose la edad por toneladas, pues era mucha ya su edad, y utilizando para ello la compañía, siempre cogida de su brazo, de una joven vestida de marinerita, con su gorrita azul y todo, si ese señor, al cual vi una vez salir con ella de una pensión pobre pero digna, era un músico caribeño sobreviviente de tiempos idos, de orquestas muertas, de giras de otra época. ¿O tal vez lo suyo fue el circo? ¿O la trata de blancas? El bigote, grande y algo teñido, era de cabaré de los años cuarenta. Y la juventud de ella era de verdad. Lo sé. Me acerqué y me fijé bien en ambos. Caminaban impecables y almidonados y sin remiendo alguno. Caminaban de mañana, de tarde y de noche. Y jamás miraron a nadie, siquiera. Como si no quisieran ser vistos, tampoco, por nadie. Y a mí, en todo caso, nunca me vieron. Yo nunca existí para ellos. Y juraría que tampoco el malecón de Las Canteras, ni Las Palmas de Gran Canaria, ni aquel archipiélago formado por siete islas, ni la península Ibérica, ni Europa, ni nada. Y, ahora que lo pienso, con su blanca y caminante presencia, aquella prehistórica pareja era, a lo mejor, la negación de la especie humana, o, cuando menos, la encarnación de la nada. De la cual se ha dicho siempre que es infinitamente blanca, además.

Publicado en el periodico El Pais en Agosto del 2012.

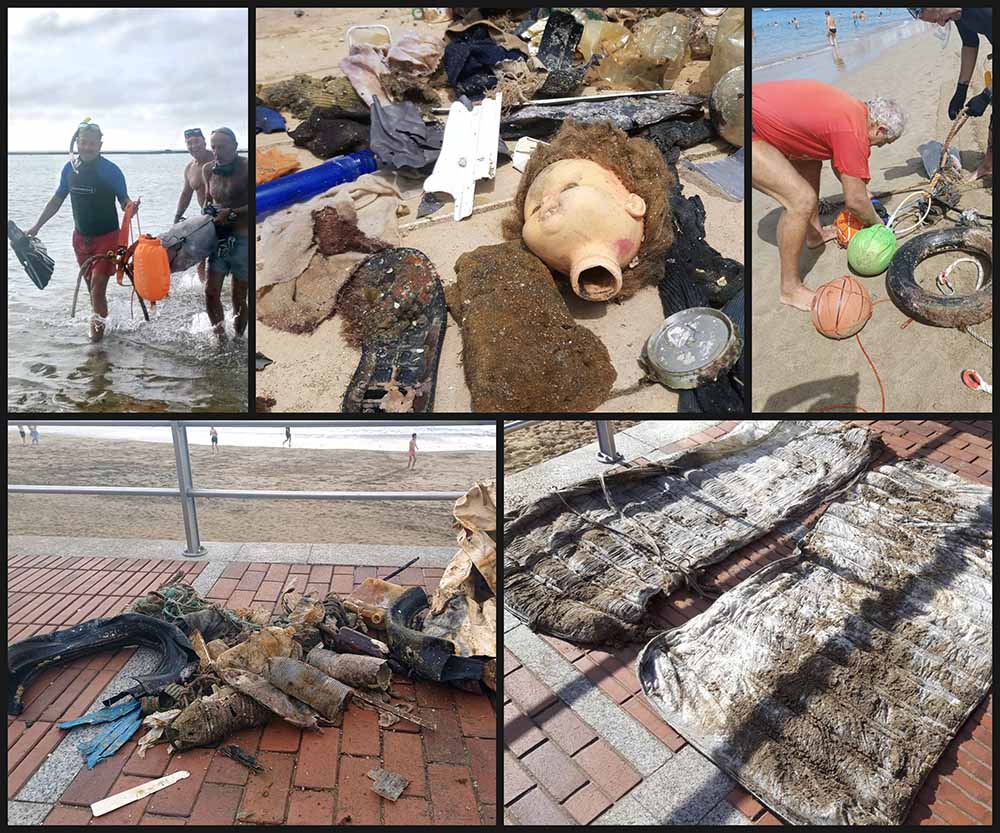

Foto: Tino Armas.

Ayúdanos a seguir informando día a día sobre nuestra playa: dona