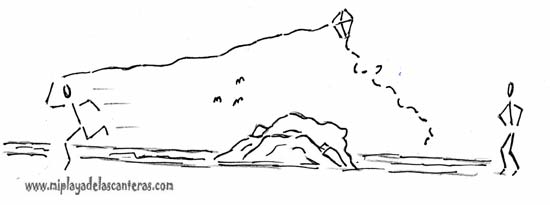

“La cometa” por Dolores Campos-Herrero

Se veía desde lejos. Un pentágono de colores que el viento agitaba como si fuera una banderola. Parecía flirtear con el aire; ahora te hago caso, ahora no. Me doblo, te hago una reverencia, me cimbreo, te doy la espalda, me acerco a escucharte, bailo contigo.

Como si algo le llamase la atención, había momentos en que se quedaba quieta, en suspenso y, después desde abajo, el niño que la manejaba le daba tirones.

Muévete, muévete, parecía decirle.

La cometa era el juguete que más le gustaba ese verano, el verano en que acababa de cumplir siete años y sus padres estaban a punto de separarse.

Nunca discutían delante de él, pero al crío no se le escapaban detalles como la mirada gélida que, de vez en cuando, ella le lanzaba al padre o la mueca de sorna que no podía evitar el hombre, ante cualquier comentario de la mujer.

Y luego estaba aquel comportamiento extraño. Nunca le habían regalado tantas cosas el día de su cumpleaños. Al menos que recordara. Y recordaba bastante bien los dos últimos.

La nueva situación era inquietante. Todas las tardes lo llevaban a la playa, pero siempre por separado y así llevaban tres meses.

Había más datos que por las noches, antes de que le llegara el sueño, se encargaba de repasar. En casa de su abuela, todos fingían que no pasaba nada, pero era exagerada la manera en que lo recibían los domingos. La tía Inés daba grandes palmadas como cuando quería hacerle reír a los dos años. Algo que, por

cierto, no estaba registrado en su memoria, pero evidentemente ya no era un niño tan pequeño como para no darse cuenta de la anomalía.

Cuando el día de su cumpleaños abrió los regalos, a cada rato alguien decía “ te gusta, ese te lo he comprado yo”. Todos, hasta la tía Inés y la abuela, parecían querer competir.

La cometa le gustó porque sí, pero también porque en ese momento sonó el teléfono y nadie se empeñó en dejar sentado quién era el autor de la magnífica idea.

La cometa parecía una cosa inerte, pero poseía vida propia.

Era difícil hacerla volar y que no se revolviera como si tuviera dolor de estómago.

La primera vez que probó, aquel trozo de colores no hizo nada de lo que él quería.

Tardó más de diez días en domesticarla y todos los trucos que ahora utilizaba se los enseñó un hombre melenudo que tenía una impresionante colección de ellas.

El melenudo se llamaba Jorge y se pasaba las tardes de verano en Las Canteras con sus barriletes. Así, le dijo, las llaman los argentinos.

Claro que también recibe otros nombres como tonelete, pandorga, pájaro bitango, papagayo, sierpe, volantín

Y papalote es el nombre que le dan los cubanos, añadió.

Al principio, Jorge dejaba en el suelo sus cometas.

Para que el cielo sea todo tuyo, bromeaba. Y la cometa del niño subía y subía. Hacía cabriolas y, cuando le soltaba mucho hilo, se elevaba tan alto que sus colores se confundían.

Le vas a tocar el ombligo a San Pedro y se va a enfadar, se reía Jorge.

Llovía mucho esos días. Una lluvia que no duraba.

Ves, ya tienes al de arriba cabreado.

¿No tienes hijos?, le preguntó el niño, una tarde.

Y Jorge dijo que no y se encogió de hombros. No te digo que no quiera, pero…

Y a su madre, cuando se despedía de ellos, le aclaró que no, que no tenía hijos. Que le gustaría pero las novias le duraban poco. Y un niño necesita estabilidad. Se sintió muy incómodo cuando lo dijo.

Estaba acabando el verano cuando, al niño, le dieron la noticia.

Lo sentaron en el sillón en el que veía la tele y le anunciaron que se separaban y viviría de lunes a viernes, con su madre, y los fines de semana, con su padre.

Era raro pero no se sintió ni triste ni alegre.

Será lo mejor para los tres. Lo dijo su madre, acariciándole el pelo.

¿Qué videoconsola te gustaría tener?, preguntó el padre.

Y el niño, que no estaba ni triste ni alegre, de repente sintió eso que se puede llamar orfandad.

Octubre se acercaba. Se notaba en los días soleados y bonitos y en el trasiego de comprar las cosas que iba a necesitar para el colegio. No tenía ganas de volver a sentarse en un pupitre, de encontrarse otra vez con los compañeros, de forrar libros, de estrenar mochila.

El verano se había ido. Ojala volviera. El niño pensó en Jorge y en la playa de las Canteras y en la cometa.

Dolores Campos-Herrero ha escrito, entre otros libros, Fieras y ángeles, un bestiario doméstico, publicado por el Centro de la Cultura Popular Canaria.

Ayúdanos a seguir informando día a día sobre nuestra playa: dona